1984年的故事也提醒我们,改革重在行动。

为了纪念莫干山会议成功召开三十周年,搜狐财经、人文经济学会、北京大学国家发展研究院将于6月21日共同举办"莫干山:1984的创新和动力——2014搜狐财经夏季峰会"。是回顾,也是前瞻:30年前,随着观念革新,老百姓大下海,造就中国第一波经济奇迹。今天,政府应该做什么,才能推动整个社会,去创造充满无限可能的未来?

1984年9月3日至10日,浙江省德清县莫干山,第一次全国性中青年经济科学工作者讨论会在这里召开。几天的会议和吵架般的激烈探讨之后,以价格双轨制为代表的一系列彻底告别计划经济的改革措施雏形,从莫干山上走向全国,并深刻地影响了这个国家此后30年的发展。后来,这次会议被称作 “莫干山会议”。

出现在1984年的,不仅仅是观念的转折。10月1日,中华人民共和国建国35周年庆典,一群大学生们走过天安门时,突然打出一面横幅:小平您好!这条意外出现的横幅,代表的不仅仅是大学生的心声,还有很多当年甘冒奇险舍身下海的人们发自内心的祝福与感恩:柳传志、张瑞敏、王石、年广久、马胜利……

这一年,从思想到行动,从争辩学术到创办实体,整个中国充满了蓬勃向上的改革欲望。在学术界和企业界先驱们的带领下,“要过更好的生活”这样直白的想法,迅速演化成为席卷神州大地的野性和冲动,成为一个又一个“中国奇迹”的源动力。

今天,我们回顾“莫干山会议”,回顾1984年,不仅仅是因为当年的热血,更因为30年后的今天,我们认识到了改革尚不彻底,改革需要重启。我们需要从历史中寻求智慧,从改革传统中寻找更好的改革路径。而1984年的故事告诉我们,改革,最终需要的是行动。

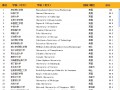

2014年6月21日,茅于轼、周其仁、张维迎、陈志武、姚洋、卢锋、石小敏、刘永好、梁建章等著名经济学家、企业家,将再度对中国改革做最大胆的建言。他们当中的很多人,已经影响中国改革30多年。

是什么机缘让他们集聚一堂?

这些经济学家中,周其仁、张维迎是“莫干山会议”的参与者,并且张维迎因在“莫干山会议”上激辩价格双轨制而“一战成名”。据张维迎回忆,当时他参加的是价格组的讨论,他就价格双轨制的回答各种挑战,引来了其他组的很多人的围观,而那时他才25岁。其他的经济学家虽然没有参与“莫干山会议”,但也深知“莫干山会议”对中国改革的标志性意义。可以说,“莫干山会议”所形成的“双轨改革”思路,并不仅仅局限于价格领域,而是影响了其后30年的中国改革。

今天,舆论渐渐怀疑经济学家的作用。尤其是当2008年世界金融危机发生之后,经济学家们越来越受到质疑。英国女王给经济学家写信,问他们为何没能预测到金融危机。在中国,经济学家的影响力也在不断下降。

复旦大学中国经济研究中心主任张军认为,在1980年代,经济学家有普遍的共识,那就是市场化改革。但今天,经济问题显得越来越技术化,对具体的经济问题,不同的学者有不同的看法。比如,对于人民币汇率,有人主张放开,有人主张管制;而在放开派中,对于怎么放开也有不同的看法。政府看到经济学家都存在分歧,也就怯于行动。因此,经济学家的收入虽然比1980年代更高了,但他们的影响力,以及他们推动社会进步的边际作用,却明显下降了。

新一届政府上台以后,举起了重启改革大旗,这得到了改革派经济学家的支持。但是,改革究竟会怎样推进,很多经济学家却始终在观望和犹疑。

在这个特殊的时刻,回顾“莫干山会议”的财富,成为了瞻前顾后的恰当基点。从1984年到今天,这30年里,中国做对了什么,做错了什么?经济学家说对了什么,说错了什么?中国的下一个30年该怎么做?

茅于轼,以越来越直率地批评政府而闻名,但是,他也没忘批评民粹主义;周其仁,以田野调查而拥有许多经济学粉丝,并在政府有较大的影响力;张维迎,近年来不断强调观念的力量,主张以观念的进步战胜利益集团;陈志武,金融理念变革的推动者,用自己的所思所想阐述金融的逻辑;姚洋,“中性政府”概念的提出者,与学者秦晖几番激辩;刘永好,1980年代改革的实践者之一,30多年的专注和坚持,一点点筑成今天的辉煌;梁建章,一个做生意的人,却热衷于阐述他对计划生育恶果的看法……

他们坐在一起的时候,会发生什么?

这是一次充满深情的回顾,更是一场令人激扬的前瞻:30年前,随着观念革新,老百姓大下海,造就中国第一波经济奇迹。今天,政府应该做些什么,我们可以做些什么,才能推动整个社会,去创造充满无限可能的未来?