崇祯惩腐急惊风 言官未能实名举报被先升官后革职

从古至今,揭发和惩戒腐败,对当政者来说都是棘手的难题,这对崇祯皇帝而言也不例外。当政者能感受到腐败的存在,但要真的指明具体的人和事,拿出证据,又谈何容易?急于纠正腐败之风的崇祯皇帝面临着怎样的难题?他采取的措施能否对积弊已久的大明王朝带来积极的成效?

崇祯皇帝在彻底铲除“阉党”集团之后,决心要惩治腐败。针对朝廷官吏中普遍存在的腐败现象,皇帝朱由检提出了“文臣不爱钱”的号召。“文臣不爱钱”这句话出自南宋将领岳飞的名言。岳飞说:“文臣不爱钱,武将不惜死,天下太平矣!”可以说,崇祯皇帝登基之后所追求的目标就是天下太平,如果天下太平,大明王朝的中兴就有希望了!

可是朝廷上下对皇上的要求,并没有引起多大的回应,既没有人反对,也没有人响应,人们该干什么干什么,一切依然如故。正在崇祯皇帝不知道如何惩治腐败的时候,他收到了一份奏疏。这份奏疏让崇祯皇帝精神一振,因为终于有人对他提出的“文臣不爱财”的要求做出了回应,而且观点鲜明,意见尖锐。崇祯皇帝立刻召集群臣开会。

韩一良在皇帝的支持下,大声地念他的奏疏,可是,他的奏疏并没有弹劾谁,反而开篇就说:“文臣不爱钱是不可能的!”这官本来就是花钱买来的,所以要用钱来偿还。花这么多钱买官,当官之后自然要想方设法挣钱,不然,这买官的钱如何偿还,岂不成了赔本的买卖?不仅买官需要花钱,而且当了官之后,还得继续花钱。因为,在官场上混,必须得行贿,否则你就寸步难行。

由于韩一良是言官,所以他接着就拿言官举例说。言官是专门监督朝廷百官,发现谁有问题立刻弹劾谁的人。可是韩一良却认为,“言官是官员受贿的罪魁祸首”,因为“言官就像抹布,只知道挑别人的毛病,可是自己却越来越脏”。韩一良说:“有一些言官,专门以弹劾的权力吓唬人,那些有问题的人当然怕被弹劾,所以会想方设法用钱买言官闭嘴。这样的言官倒不是真的要弹劾谁,主要是用这种方法骗钱。”

韩一良在奏疏的最后乞求皇上,要大力惩治腐败,对最大的贪官,一定要杀一儆百,从而让所有官员觉得贪钱是龌龊的行为,贪钱会给自己带来杀身之祸。只有这样做,文臣才可能不爱钱。

崇祯皇帝很高兴,决定对韩一良破格使用,连升三级任命他为右佥都御史。大臣们顿时一片哗然。崇祯皇帝清除腐败的心情非常急切,一定要让韩一良立刻说出最大贪官的姓名。韩一良说:“让我现在就说,我的确说不出啊!”当着满朝文武的面,就算这个最大的贪官在场,韩一良也知道是谁,但他手中没有足够的证据,也不敢乱说啊!这下崇祯皇帝动怒了,他大声喝斥道:“我限你在五天之内,必须查清事实,指出具体人的名字!”

结果呢?韩一良没有交出崇祯满意的答卷,惹恼了皇帝,转眼就把韩一良革职为民了。这么快的变化,真让人难以接受。不过,也难怪崇祯皇帝出尔反尔,这韩一良实在是个书呆子。惩治腐败是一件非常艰难的事情,崇祯皇帝和韩一良都忽略了一个事实,一个任何历史时期都无法逃避的事实:人们都能感受到腐败现象的存在,但是真的要让你拿出证据来,指出具体的人和事,的确非常困难。

要揭发腐败行为是非常困难的,因为所有腐败的事情,都是见不得人的,都是“暗箱操作”的。因此,当我们愤怒地指责腐败现象的时候,大多数情况只能是泛泛而论,根本无法掌握腐败现象背后的真实过程。可是,一旦给皇上上疏,要求惩治腐败,那就不能泛泛而论了。这就好比,你想支持反腐,写一篇没有任何所指的关于腐败现象的论文,然后寄给反贪局或者纪检委,对实际的反腐行动是完全没有意义的。手中没有具体的事实和证据,无法对具体的腐败行为说出个所以然,你又如何让有关部门惩治腐败呢?惩治腐败要以事实为依据,以法律为准绳,封建社会同样如此。所以,纸上谈兵不行,反腐败的空头理论更是没用。但是崇祯皇帝也太心急了,让人五天之内找到腐败的证据,无论谁也做不到。

02

矫枉振颓重典治贪 既得利益者重重抗阻

就在崇祯皇帝一怒之下,将韩一良削职为民后不久,崇祯皇帝又收到了一封奏疏。这份奏疏是上任刚刚几个月的工部尚书写的。工部主要负责工程建设,这个新任的工部尚书一上任,就发现他领导下的工部在招商、采办等方面存在重大的腐败问题,简单地说,就是负责招商和采办的官员层层收回扣。比如,工部的一项采买,本来发银1000两,可是到了具体的商人手中,就只有三四百两了。崇祯皇帝一看这份上疏,说得有理有据,有事实,有具体人,和几天前韩一良的泛泛而论完全不一样,一下子又来了精神。

王都、高赉明两位被派到工部的工厂和仓库去巡视以清除舞弊和腐败现象的言官成了倒霉蛋,他们解释说:“商人和工匠领银子的时候,需要给办事部门交‘支使钱’,给主管官员交‘常例钱’。各级官员收取的这些钱,我们只是听说,没有发现证据,所以没有上报。不是我们故意隐瞒。”所谓“支使钱”,就是“辛苦费”,人家办事部门毕竟为你跑腿儿了;所谓“常例钱”,就是习惯如此,大家都这样做,已经成了规矩,是潜规则。崇祯皇帝不容分说,就让锦衣卫拿下了二人,提笔批道:“将王都、高赉明革职,交刑部严刑追赃,并速将结论报给我。”内阁辅臣们看了之后都觉得崇祯皇帝对二人的处分太严了,纷纷为他二人求情,可是,崇祯皇帝根本听不进去。

从整个案子看,王都和高赉明未必是贪官,他们二人只是知情不报,这与收取回扣的贪官毕竟是有区别的,如果把他们当做贪官处理,很可能会制造冤案。崇祯皇帝未必不明白这一点,那么,崇祯皇帝为什么抓住他们两个不放呢?就是因为崇祯皇帝心太急了:第一,他急着要惩治腐败。崇祯皇帝听说建筑工程招商和材料采购过程中有吃回扣的现象,所以才派这两位言官去调查,结果他们知情不报。是官官相护,还是也收受了好处,那就不得而知了。如果,所有的言官都如此,那么惩治腐败就根本不可能向前推进。

第二,急着实现天下太平。崇祯皇帝推行新政,渴望天下太平的心情太急切了!用崇祯皇帝自己的话说:“此时不矫枉振颓,太平何日可望?” 意思是,现在如果不使用矫枉过正的方法惩治各种弊端,那么太平的日子什么时候才能到来啊?

处理完工部官员吃回扣的问题,崇祯皇帝又收到一封弹劾驿站腐败问题的上疏。所谓“驿站”,在中国古代社会主要用来传送情报、接待来往官员的,很像现在各级政府的招待所、接待办、驻京办等,并且具有邮政局的功能。明代使用驿站,有严格的规定,必须有官府开具的“勘合”,也就是准许使用驿站的证明。可是,有些政府官员自己使用完驿站之后,“勘合”不上交,送给亲戚朋友反复使用;还有的官员在使用驿站的时候,不满足于正常的招待,无限制地提高招待规格。当驿站无力支付这些巨额的招待费用的时候,它就通过摊派和无偿使用的方式,把费用转嫁到驿站民夫和周边普通百姓的身上。在明朝末年,驿站已经成为政府职能部门腐败的重灾区。

在皇帝的支持下,刘懋大刀阔斧地开始整顿驿站。主要措施有三项:其一撤销多余的驿站,其二,裁减富余的人员,其三、严格使用权限。除了公事和军情之外,私人一律禁止使用驿站。一年下来,刘懋裁掉了200多个驿站,为政府每年节省白银68万余两,这个数字相当于崇祯元年全年财政收入的五分之一,数量相当可观。但是,这些钱仅仅表现在账目上,还没有进入国库就被各级官员以种种借口支用一空了。由于裁撤驿站侵犯了既得利益者的权利,所以那些驿站的既得利益者对主持裁撤驿站的刘懋群起而攻之,最终刘懋顶不住压力,辞职回乡了。

03

决心很大努力很多 整治贪腐为何成效甚微

崇祯皇帝惩罚腐败的努力,并没有收到预期的效果。之所以成效不大,原因可以归结为三条:

第一,创新不够。崇祯皇帝所谓“新政”,并没有什么新内容,无非是提高行政效率,惩治腐败等,这些举措在历代有作为的帝王那里都被采用过。比如,裁撤驿站和对驿站使用的严格限制,无非是恢复了大明朝的祖制。

第二,急于求成。崇祯年开始,可以说是百废待兴,问题非常多,需要长时间艰苦努力才能改变。可是,崇祯皇帝朱由检铲除“阉党”之后,恨不得一夜之间,就让大明王朝中兴,结果却适得其反。

因为,自崇祯年开始,中国古代社会进入了两个意义上的末期:一是,历时1800多年的中国封建社会已经进入了末期,无论是文化观念还是社会制度,都背负了沉重的包袱;二是历时280多年的大明朝也进入了末期,政治的黑暗、制度的腐败都非常严重,可以说是积重难返。改变这局面,需要花相当长的时间才行。

而且,一项新政出台,没有任何相应的配套措施,往往会产生始料不及的负面效果。比如,驿站裁撤之后,上万人失去了工作岗位,再加上连年大旱,失去生活保障的驿卒只好走上造反的道路,其中就有后来成为农民造反领袖的李自成。

第三,不得要领。明朝末年积重难返的问题,主要源自于制度本身,所以,要想使大明朝中兴,必须从体制改革入手。但是,崇祯皇帝根本不可能这样做,因为他根本没有意识到问题的症结所在,不可能想到是制度本身出了问题,所以他只能头疼治头,脚疼治脚。

比如,惩治贪官,他只能要求举报最大的贪官,根本不可能意识到要改变产生贪腐现象的社会根源。人是不能超越历史局限的,长期生活在深宫中的朱由检更不例外。朱由检的社会地位决定了他不可能对大明王朝进行自上而下的社会变革。

由于以上三个原因,崇祯皇帝的新政和他惩罚腐败的举措,虽然取得一些成效,但最终只能是不了了之。

04

末代皇帝难得“三勤” 有心救国无力回天

所谓“亡国之君”,是指国家因他而亡,比如夏朝的桀、商朝的纣、秦朝的二世、隋朝的杨广,由于君主的荒淫无道,导致王朝的灭亡;所谓“末代皇帝”,是指国家灭亡时,他是最后一位君主,而亡国的原因和责任却并不在于他。

大明朝的亡国之君就是万历皇帝朱翊钧和天启皇帝朱由校。因为,万历皇帝在位48年,其中有将近30年不理朝政,这在中国历朝历代的皇帝中是绝无仅有的,结果导致朝纲混乱,朝党矛盾,政治腐败,边防废弛,女真族人趁机崛起。更为严重的是,他派出太监在全国范围内拼命征收矿捐矿税,对当时的生产和经济造成了相当严重的破坏,闹得民不聊生,怨声载道。

天启皇帝朱由校虽然在位仅7年,可他根本不是一国之君的材料,只知道吃喝玩乐,结果大权旁落,让魏忠贤的“阉党”集团把持了朝政,使得大明朝的政治更加黑暗,危机四伏,民变蜂起。

与这两位皇帝完全相反,崇祯皇帝励精图治,努力中兴大明王朝。与明朝其他15位皇帝相比,崇祯皇帝虽然有严重的缺点和错误,但是他依然算得上是一位好皇帝。

第一,朱由检很勤奋。主要表现在两个方面,其一,勤奋读书;其二,勤奋习武。朱由检虽然出身皇室,但并不是一个公子哥,而是一个文武双全的人。第二,朱由检很勤俭。表现有三:其一,提倡勤俭之风。其二,穿打补丁的衣服。其三,坚持吃素。第三,朱由检很勤政。他几乎没有无故不上朝的时候,而且工作起来非常努力、认真。他每天白天上朝,晚上回家还要加班阅读大臣们的奏章。崇祯皇帝经常工作将近14个小时,可是第二天一大早还得继续上朝,即使逢年过节也不例外。像这样勤政的皇帝,在中国历史上也是不多见的。

朱由检的这些优秀品质,可概括为“三勤”,也就是“勤奋”、“勤俭”、“勤政”。这“三勤”完全可以证明,崇祯皇帝不是一个亡国之君,而是一个不幸的末代皇帝。明朝灭亡,清朝取而代之,不过就是两个封建王朝之间的更迭。只是碰巧大明朝亡在了朱由检的手上,作为一代君王,朱由检恰恰遇到由治到乱的历史转折,他登基当皇帝的时候,就接手了一个烂摊子。仅凭他个人的主观努力,根本无法改变历史的进程,这就是朱由检的宿命!

大明王朝灭亡的原因究竟是什么呢?至少有三个最重要的原因。第一,土地兼并,民不聊生。一方面朝廷横征暴敛,一方面地主豪强兼并土地,再加上连年的自然灾害,引起了全国范围的灾民造反,直闹得局面无法控制。再有,竞争对手,过于强大。一个是农民领袖李自成,一个是清国皇帝皇太极。这两个人的共同特点是,在政治上有逐鹿中原的野心,在军事上极有谋略,而且诡计多端,并且亲自领兵在战场上厮杀,这是崇祯皇帝根本无法与之相抗衡的。

再有一个重要原因,就是上边讨论过的政治腐败,积重难返。中国古代封建社会的政权是绝对的专制体制,这样的体制缺乏自我更新能力。最集中的表现就是,这种政体不可能将社会中最优秀的人才推向最高管理层。所以,每当一个新的王朝建立之后,其继任者的整体素质趋向于一代不如一代,行政效率衰退和政治腐败随着时间的推移而日益严重。

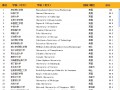

一个典型的例子:崇祯王朝十七年,崇祯皇帝一共更换了50多位内阁成员,19位内阁首辅。崇祯皇帝一直想组建一个能够有效管理国家,支持他中兴大明王朝的最高领导班子,可是他却一直未能如愿。最后朱由检得出的结论是:“诸臣误朕”、“文臣人人可杀”。可是,崇祯皇帝哪里知道,这不是诸臣误他,而是传统的封建体制和思想文化,很难培养出能够力挽狂澜的人才。即使有,当时的政治体制也根本无法将他们选拔出来。

我们曾经说过,万历皇帝当政48年,将近30年不理朝政,天启皇帝当了7年皇帝,大部分时间都在玩儿。可是,崇祯皇帝却非常勤政,他几乎没有无故不上朝的时候,而且工作起来非常努力、认真。他每天白天上朝,晚上回家还要加班阅读大臣们的奏章。崇祯皇帝经常工作将近14个小时,可是第二天一大早还得继续上朝,即使逢年过节也不例外。像这样勤政的皇帝,在中国历史上也是不多见的。

我将朱由检的这些优秀品质,概括为“三勤”,也就是“勤奋”、“勤俭”、“勤政”。这“三勤”完全可以证明,崇祯皇帝不是一个亡国之君,而是一个不幸的末代皇帝。

其实,明朝灭亡,清朝取而代之,不过就是两个封建王朝之间的更迭。只是碰巧大明朝亡在了朱由检的手上,如果朱由检生在万历时期,大明王朝就绝不可能亡在他的手里,这就是不可抗拒的历史宿命。

所谓“宿命”,就是一个无法改变的历史必然。就好比一个人,什么时候出生,出生在什么环境、时代、家庭和血统,这是任何个人都无法选择的。就中国古代社会的历史进程而言,几百年重复一次的治乱之间的循环,呈现为一种客观的必然,任何个人都无法抗拒。作为一代君王,朱由检恰恰遇到由治到乱的历史转折,他登基当皇帝的时候,就接手了一个烂摊子。仅凭他个人的主观努力,根本无法改变历史的进程,这就是朱由检的宿命!

那么,朱由检面对的究竟是什么样的历史宿命呢?也就是说,大明王朝灭亡的原因究竟是什么呢?我认为至少有三个最重要的原因。

第一,土地兼并,民不聊生。中国是小农经济国家,农民有地耕种,天下就会太平。可是,当土地的兼并达到临界点的时候,就会造成大量农民破产,从自耕农沦为雇农。一旦遭遇重大的自然灾害,这些人就失去了最基本的生存条件,他们就会揭竿而起,从打土豪分田地开始,最后推翻腐败的王朝。明朝末年的情况就是这样。一方面朝廷横征暴敛,一方面地主豪强兼并土地,再加上连年的自然灾害,引起了全国范围的灾民造反,直闹得局面无法控制。

第二,政治腐败,积重难返。中国古代封建社会的政权是绝对的专制体制,这样的体制缺乏自我更新能力。最集中的表现就是,这种政体不可能将社会中最优秀的人才推向最高管理层。所以,每当一个新的王朝建立之后,其继任者的整体素质趋向于一代不如一代,行政效率衰退和政治腐败随着时间的推移而日益严重。一个典型的例子:崇祯王朝十七年,崇祯皇帝一共更换了50多位内阁成员,19位内阁首辅。因为崇祯皇帝一直想组建一个能够有效管理国家,支持他中兴大明王朝的最高领导班子,可是他却一直未能如愿。最后朱由检得出的结论是:“诸臣误朕”、“文臣人人可杀”。可是,崇祯皇帝哪里知道,这不是诸臣误他,而是传统的封建体制和思想文化,很难培养出能够力挽狂澜的人才。即使有这样的人才,当时的政治体制也根本无法将他们选拔出来。

第三,竞争对手,过于强大。崇祯皇帝虽然很优秀,但是在他当皇帝的这十七年里,却遇到的两个强劲的对手,他们在各方面都比他更优秀。一个是农民领袖李自成,一个是清国皇帝皇太极。这两个人的共同特点是,在政治上有逐鹿中原的野心,在军事上极有谋略,而且诡计多端,并且亲自领兵在战场上厮杀,这是崇祯皇帝根本无法与之相抗衡的。以李自成为代表的农民阶级,由于自然灾害,生存没有保障,便揭竿而起,他们“舍得一身剐,敢把皇帝拉下马”,面对这样的对手,朱由检只能甘拜下风。而以皇太极为代表的满族贵族,他们虽然在社会形态上还很落后,但是他们正处在上升时期,再加上游牧民族能征善战,极富进攻性,朱由检就更不是他的对手。